Plastikmüll ist eine Gefahr für die Meeresumwelt. Ein Kunstwerk, das seit kurzem am Standort des Instituts für Chemie und Biologie des Meeres in Wilhelmshaven zu sehen ist, thematisiert das Problem auf ganz eigene Weise.

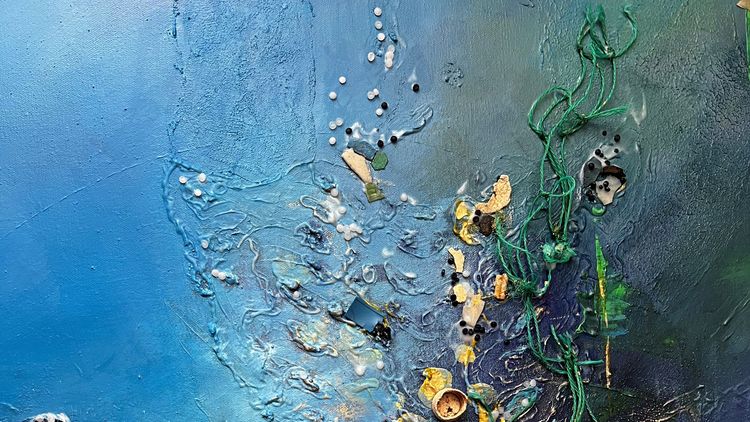

Es ist eine wunderschöne, üppige Unterwasserwelt, die Karin Bison-Unger auf ihrem Gemälde dargestellt hat: Vor tiefblauem Hintergrund bilden große Korallen, zarte Seelilien und feingliedrige Algen eine bunte Lebensgemeinschaft, die im Wasser zu schweben scheint. Darüber steigen feine Luftblasen empor. Erst der zweite Blick offenbart, dass das Bild keineswegs ein Paradies zeigt: Die Luftblasen sind in Wirklichkeit kleine Plastikpellets, die vermeintlichen Algen bestehen aus den dünnen Fäden eines Geisternetzes – also eines im Meer verlorengegangenen Fischernetzes – und der Sandboden zwischen den Korallen ist eigentlich eine Mischung aus verblichenen Kunststoff-Fragmenten und alten Flaschendeckeln.

„Mein Werk widmet sich der zerbrechlichen und schützenswerten Unterwasserwelt in unseren Ozeanen“, berichtet Bison-Unger, eine Künstlerin aus Worpswede. Sie hat das Bild im Auftrag von Dr. Shungudzemwoyo Garaba vom Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM) angefertigt, als Teil eines von der europäischen Raumfahrtagentur ESA innerhalb der sogenannten Basisaktivitäten geförderten Forschungsprojekts. Leiter des Vorhabens, das zum Innovationsbereich „Entdecken“ (Discovery) gehört und sich mit Methoden zur Ortung von Plastikmüll befasst, ist der ESA-Wissenschaftler Dr. Paolo Corradi.

„Die künstlerische Darstellung bietet ganz andere Möglichkeiten, der Öffentlichkeit zu vermitteln, woran wir forschen“, sagt Garaba. „Ein Kunstwerk hilft den Menschen, ein Problem mit neuen Augen zu sehen.“ Der Forscher ist Fernerkundungsexperte und entwickelt Methoden, um Plastikmüll im Meer anhand spezifischer Lichtsignale aufzuspüren, etwa mithilfe von Satellitendaten. Er ist zudem wissenschaftlicher Berater der niederländischen Stiftung The Ocean Cleanup, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Weltmeere von Plastik zu befreien.

Wissenschaft im Dialog mit der Kunst

Schon häufig stellte Garaba fest, dass er die Öffentlichkeit mit den Ergebnissen seiner Forschungsarbeiten nur schwer erreicht. Als er beim Besuch eines Aquariums in den USA Skulpturen von Meereslebewesen entdeckte, die aus Plastikmüll angefertigt waren, kam ihm die Idee, seine eigene wissenschaftliche Arbeit ebenfalls in einen Dialog mit der Kunst zu bringen. Er wandte sich an Karin Bison-Unger, die er seit seinem Studium an der Jacobs University Bremen kennt.

„Tropische Korallenriffe sind faszinierende Ökosysteme, aber sie sind auch fragil“, sagt Bison-Unger, die als Malerin und Illustratorin unter anderem Aquarell- und Acrylmalerei in Verbindung mit Collagetechniken verwendet. Um die Auswirkungen der Plastikverschmutzung in den Meeren in ihrem Werk symbolisch darzustellen, verwendete die Künstlerin Original-Fragmente, die bei Forschungsprojekten aus den Ozeanen geborgen worden waren, darunter am Pago Beach in Guam gesammelte Plastikteile und Pellets, die The Ocean Cleanup aus aufgesammeltem Müll recycelt hatte. „Das Bild besteht aus sehr vielen Schichten Acrylfarbe“, berichtet die Künstlerin. Erst mit der letzten Farbschicht habe sie die Plastikfragmente aufgebracht, um eine räumliche Wirkung zu erzielen. „Sie sind auf dem gesamten Bild verteilt“, erzählt sie. Die Fäden der Geisternetze nähte sie mit Nadel und Faden auf der Leinwand fest.

Die Künstlerin hofft, Betrachterinnen und Betrachter durch ihr Werk neugierig zu machen und „ein künstlerisches Statement zur Erhaltung der wundervollen und doch so fragilen Ökosysteme unseres Planeten“ zu setzen. Der Titel „150 Millionen Tonnen – Fragile Unterwasserwelt“ spielt auf die Gesamtmenge des Plastikmülls an, die sich Schätzungen zufolge bereits in den Meeren angesammelt hat.

Das Werk hat nun seinen Platz im Neubau des Zentrums für Marine Sensorik am ICBM-Standort in Wilhelmshaven gefunden. „Es hängt dort an einer prominenten Stelle, so dass es möglichst viele Menschen betrachten können“, sagt Garaba. Wenn es nach ihm geht, könnte das Kunstwerk allerdings noch einmal auf Tour gehen: Die ESA-Zentrale in Nordwijk (Niederlande) und der Hauptsitz von The Ocean Cleanup in Rotterdam haben Interesse angemeldet.