Forschende aus Oldenburg und Dänemark haben erstmals nachgewiesen, dass Archaeen Sauerstoff produzieren können - und das auch noch im Dunkeln. Das könnte die bisherige Sicht auf den marinen Stickstoffkreislauf verändern.

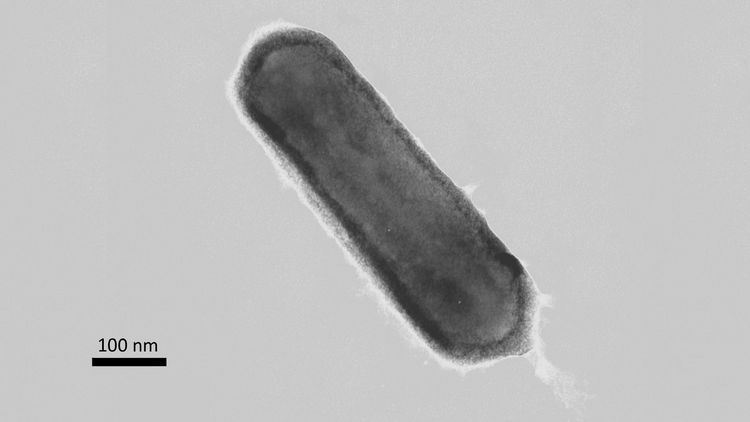

Nur wenige Mikroorganismen sind in der Lage, Sauerstoff in völliger Dunkelheit herzustellen. Ein neues Mitglied in diesem exklusiven Kreis ist der extrem kleine Einzeller Nitrosopumilus maritimus. Er kommt häufig in Meeresregionen mit sehr geringen Sauerstoffkonzentrationen vor und gehört zu den Archaeen. Diese bilden neben Eukaryoten, zu denen etwa Menschen und Tiere zählen, und Bakterien die dritte Domäne, in die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler alle Lebewesen der Erde einteilen. N. maritimus zählt dabei zu den Ammoniak-oxidierenden Archaeen, die Ammoniak zu Nitrit umwandeln können. Vermutlich nutzt der untersuchte Organismus einen bislang unbekannten Stoffwechselweg, um diesen biochemischen Prozess mit selbst produziertem Sauerstoff durchzuführen, berichten Forschende der Universität Oldenburg und der Syddansk Universiteit in Odense (Dänemark) jetzt im Fachmagazin „Science“.

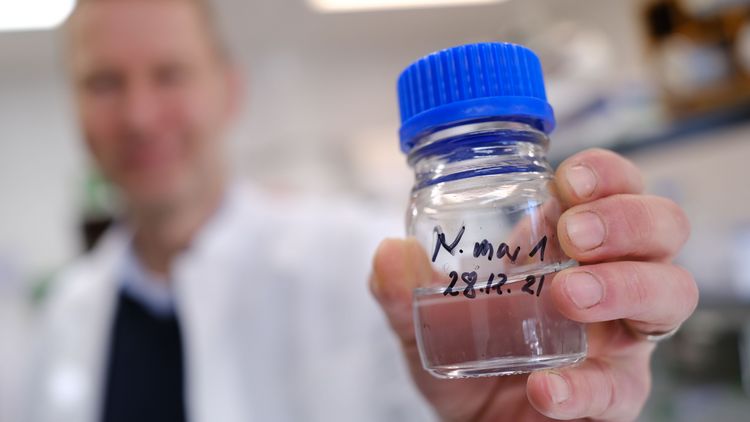

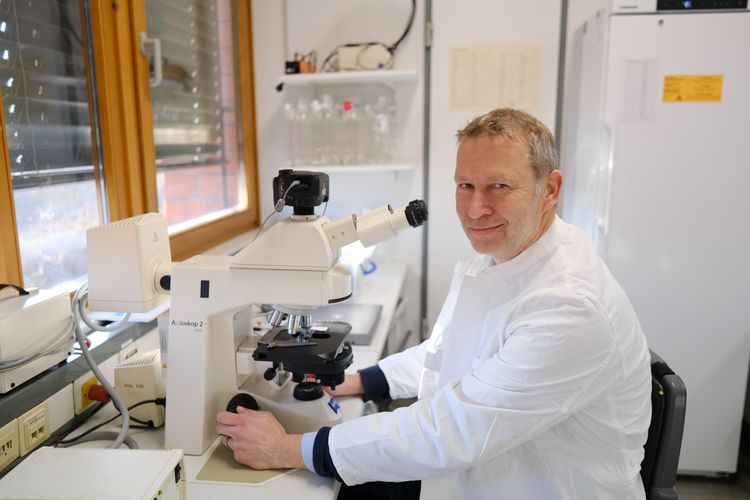

An dieser Beobachtung hat unter anderem der Oldenburger Meeresmikrobiologe Prof. Dr. Martin Könneke mitgewirkt. Er stellte den Organismus N. maritimus zur Verfügung und plante die Versuche mit, die in Laboren der Syddansk Universiteit durchgeführt wurden. Dort forscht die Mikrobiologin und Absolventin der Universität Oldenburg, Prof. Dr. Beate Kraft, zur Bedeutung von Mikroorganismen für die marinen Stoffkreisläufen.

Sauerstoffgehalt stieg bei Messungen überraschend an

Bereits vor der aktuellen Entdeckung war bekannt, dass Ammoniak-oxidierende Archaeen – eine der häufigsten Lebensformen auf dem Planeten – eine wichtige Rolle im Stickstoffkreislauf spielen. Diese Organismen wandeln Ammoniak (NH3) zu Nitrit (NO2-) um und starten so einen wichtigen biologischen Prozess beim Abbau von Biomasse, die sogenannte Nitrifikation. Um Ammoniak zu Nitrit umwandeln zu können, benötigen die Mikroorganismen molekularen Sauerstoff.

Umso erstaunlicher schien es, dass diese Lebewesen besonders in Gewässern ohne Sauerstoff zahlreich vertreten sind. Um dieses Rätsel zu lösen, legten die Forschenden entsprechende Kulturen mit sauerstoffarmem Wasser an. Was sie beobachteten, war erstaunlich: Nachdem die Mikroben den letzten Sauerstoff aufgebraucht hatten, stieg der Sauerstoffgehalt im Wasser sofort wieder an. #

Fähigkeit erstmals bei einem Lebewesen dieser Domäne beobachtet

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wiesen damit erstmals nach, dass ein Archaeon molekularen Sauerstoff produziert. Bisher war diese Fähigkeit nur bei Organismen der beiden anderen Domänen beobachtet worden. N. maritimus stellt zwar nicht genug Sauerstoff her, um das Vorkommen auf der Erde zu beeinflussen, aber doch etwas mehr, als es selbst braucht. Davon könnten andere Meeresorganismen in seiner direkten Umgebung profitieren.

Mehr noch: In sauerstoffarmer Umgebung produzieren die untersuchten Mikroben auch Stickstoff. Kraft will die Einzeller jetzt weiter untersuchen. Ihr Fokus liegt dabei auf dem beobachteten Zusammenspiel von Sauerstoff- und Stickstoffproduktion. „Sollte dieser Prozess in den Ozeanen weit verbreitet sein, müssen wir unser gegenwärtiges Verständnis des marinen Stickstoffkreislaufs überdenken“, sagt die Wissenschaftlerin.

Dänische Forscherin ist Absolventin der Universität Oldenburg

Kraft studierte von 2003 bis 2009 an der Universität Oldenburg und schloss mit einem Diplom in Marinen Umweltwissenschaften ab. Ihre Abschlussarbeit schrieb sie bei Könneke in der damaligen Arbeitsgruppe Paläomikrobiologie am Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM). Beide blieben über die folgenden Jahre und verschiedene berufliche Stationen in Kontakt. Könneke ist im Sommer 2021 nach mehrjähriger Tätigkeit am Zentrum für Marine Umweltwissenschaften (MARUM) der Universität Bremen nach Oldenburg zurückgekehrt. Dort leitet er am ICBM die Arbeitsgruppe Benthische Mikrobiologie und koordiniert das bundesweite Forschungsprojekt „Kultivierung von bisher unkultivierten Mikroorganismen aus verschiedenen aquatischen Lebensräumen“.