Die Universität verfügt seit Kurzem über ein besonders leistungsfähiges Elektronenmikroskop, das auch externen Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung steht. Das hochauflösende Feldemissions-Rasterelektronenmikroskop ist in der Lage, Strukturen einer Größe von nur 0,5 Milliardstel Metern (Nanometern) abzubilden.

Eine Besonderheit besteht darin, dass es sich auch für empfindliche Materialien wie biologische Proben eignet. Die Gesamtkosten liegen bei rund 800.000 Euro. Die Hälfte davon trägt die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen ihrer Großgeräteförderung, die andere Hälfte finanzieren elf Arbeitsgruppen der Universität.

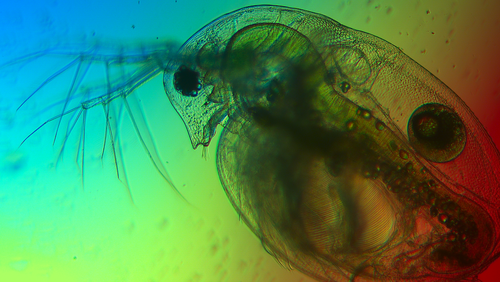

Die Forschenden wollen mit dem hochmodernen Mikroskop unter anderem Pollen und Pflanzenwurzeln untersuchen, Stoffwechselprozesse in Gehirnzellen aufklären, neue Katalysatormaterialien charakterisieren, die Struktur von Nanomaterialien abbilden und magnetische Nanopartikel in biologischen Zellen aufspüren. Für viele der beteiligten Arbeitsgruppen ist entscheidend, dass mit dem neuen Elektronenmikroskop auch feuchte oder ölhaltige Materialien mit extrem hoher Auflösung analysiert werden können, etwa biologisches Gewebe oder Kunststoffe. Dazu tragen zwei Eigenschaften des Geräts bei: Zum einen ist es anders als bei herkömmlichen Elektronenmikroskopen nicht erforderlich, leitfähige Beschichtungen auf Proben aufzubringen, um sie untersuchen zu können. Zum anderen müssen die Untersuchungen nicht im absoluten Vakuum stattfinden, sondern es sind auch Messungen in einem Niedervakuum möglich. Daneben bietet das Gerät auch die Möglichkeit, leitfähige Proben im Hochvakuum abzubilden, um so die höchstmögliche Auflösung zu erzielen.

Nutzen werden das neue Mikroskop Forschende der Institute für Chemie, Physik, Biologie und Umweltwissenschaften sowie von der Fakultät für Medizin und Gesundheitswissenschaften. Das hochmoderne Gerät ist Teil der Serviceeinheit Elektronen- und Lichtmikroskopie am Institut für Biologie und Umweltwissenschaften, deren wissenschaftlicher Leiter Prof. Dr. Michael Winklhofer ist. Der Physikerin Dr. Vita Solovyeva obliegt die technische Leitung. Externe Interessierte können das Gerät zu marktüblichen Preisen nutzen.