Ein Forschungsteam um die Meeresforscherin Iliana Baums fordert dringende politische Reformen, damit geschädigte Korallenpopulationen wiederhergestellt werden können. Die Forschenden plädieren für den Austausch von Individuen über Ländergrenzen hinweg.

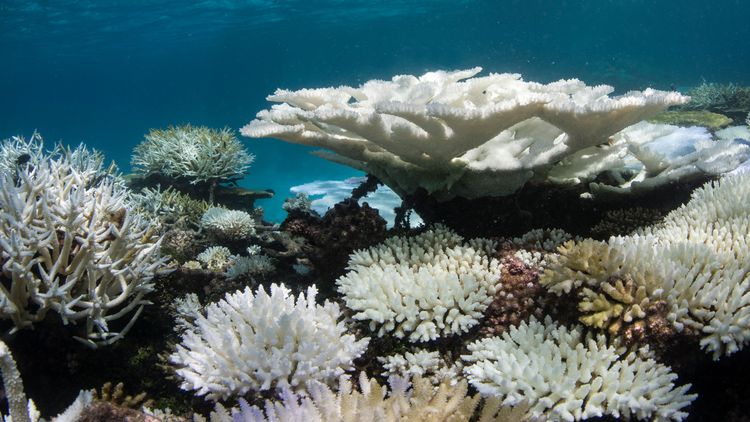

Der Klimawandel, Krankheiten, Fischerei und hohe Nährstoffbelastungen bedrohen Korallenriffe weltweit: Schätzungen zufolge sind in den vergangenen 30 Jahren bereits 50 Prozent der Korallenbestände verloren gegangen. In den in den Florida Keys beispielsweise sind die gesunden Bestände sogar um 90 Prozent geschrumpft. Besonders zerstörerisch wirkt sich das Phänomen der Korallenbleiche aus. Es wird durch hohe Wassertemperaturen ausgelöst und kann zum Absterben der Korallen führen. Von der jüngsten Bleiche zwischen 2023 und 2025 waren 84 Prozent aller Korallenriffe weltweit betroffen.

Nun plädiert ein internationales Forschungsteam in der Fachzeitschrift Science dafür, die genetische Vielfalt einzelner Korallenpopulationen gezielt zu erhöhen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schlagen vor, bei der Wiederansiedlung von Korallen auch ortsfremde Individuen oder deren Keimzellen zu verwenden – ein Verfahren, das als „unterstützter Genfluss“ bezeichnet wird. Die Forschenden, zu denen auch Prof. Dr. Iliana Baums vom Helmholtz-Institut für Funktionelle Marine Biodiversität an der Universität Oldenburg (HIFMB) gehört, drängen auf eine Reform von Gesetzen, um diese Maßnahme umsetzen zu können.

Die Forschenden beschreiben in ihrem Kommentar in Science, welche Reformen aus ihrer Sicht nötig sind, um Korallenlarven, Korallenlaich oder Keimzellen etwa international austauschen zu können. Aktuell ist das Verbringen von Korallen über Ländergrenzen auch zum Zwecke ihres Schutzes und des Schutzes von genetischen Ressourcen durch Gesetze eingeschränkt, beispielsweise durch das Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen (CITES) und das Nagoya- Protokoll. Das Nagoya-Protokoll ist ein internationales Abkommen, das den Zugang zu genetischen Ressourcen und die gerechte Aufteilung der Vorteile regelt, die aus deren Nutzung entstehen (Access and Benefit Sharing, ABS).

Korallen-Biobanken sollen gefährdete Populationen erhalten

Die Forschenden empfehlen, Ausnahmeregeln für Korallen zu schaffen, wie sie auch für den nichtkommerziellen Austausch von Pflanzen zwischen Herbarien und Gärtnereien bestehen. Des Weiteren plädieren sie dafür, regionale Korallen-Biobanken einzurichten, um Korallen aus möglichst vielen unterschiedlichen Regionen zu erhalten – sei es in Form kleiner Kolonien oder eingefrorener Keimzellen. Zudem fordert das Team, politische Netzwerke zwischen verschiedenen Ländern und ihren Überseegebieten zu nutzen, um Korallen schon bald grenzüberschreitend austauschen zu können. Nach Meinung des Teams ist es nötig, entsprechende Reformen zeitnah anzuschieben, weil sich die Umweltbedingungen schnell ändern und die Meerestemperaturen bereits in vielen Regionen über längere Zeiträume so hoch sind, dass die Korallen vor Ort nicht mehr daran angepasst sind.

„Wir brauchen neue Ansätze, um die Korallenriffe vor der Bedrohung durch den Klimawandel zu schützen, und wir müssen die internationalen Vorschriften anpassen, damit die Länder zusammenarbeiten können“, sagte Prof. Dr. Andrew Baker, Hauptautor der Studie und Professor für Meeresbiologie und -ökologie an der University of Miami (USA).

Erste Fortschritte auf diesem Weg gab es dem Team zufolge kürzlich. So erlaubte es die Florida Fish and Wildlife Conservation Commission vor wenigen Wochen erstmals weltweit, Korallen mit Elterntieren aus verschiedenen Ländern in einem natürlichen Riff anzusiedeln. Es handelte sich um Elchgeweihkorallen, die aus einer Kreuzung von Tieren aus Florida und Honduras hervorgegangen sind. Sie erhielten aufgrund ihrer Herkunft den Namen „Flonduran“. Die Kreuzungen fanden nach dem katastrophalen Korallensterben in Florida während der Hitzewelle im Jahr 2023 statt. Ziel war es, die genetische Vielfalt von Elchgeweihkorallen (Acropora palmata) zu bewahren und die bedrohten Korallenpopulationen in Florida zu stärken. Wissenschaftliche Studien der Flonduran-Korallen sollen nun zeigen, wie solche Kreuzungen zur Wiederherstellung von Riffen beitragen können.

Viele Korallenpopulationen sind nicht mehr gut an ihre sich schnell erwärmende Umwelt angepasst.

Iliana Baums

„Wir müssen den unterstützten Genfluss dringend auf mehr Arten und Standorte in der Karibik ausweiten und gleichzeitig regionale Biobanken einrichten, die die Korallenvielfalt erhalten und als internationale Zuchtzentren dienen“, sagte Andrew Baker. „Diese Bemühungen sind entscheidend, um klimaresiliente Korallen züchten zu können. Das könnte den Riffen in der Karibik Zeit zur Anpassung an den Klimawandel verschaffen.“

Die Forschenden erörtern in ihrem Kommentar auch die Risiken, die damit verbunden sind, neues genetisches Material von außerhalb in eine lokale Population einzuführen. Sie liefern außerdem Vorschläge, wie man solche Risiken am besten abmildern kann. Eine Sorge besteht darin, dass die eingeführten Gene die Anpassung der Korallen an die lokalen Bedingungen verschlechtern könnte.

„Trotz dieser potenziellen Risiken ist es keine Option, nichts zu tun, da viele Korallenpopulationen nicht mehr gut an ihre sich schnell erwärmende Umwelt angepasst sind“, sagte Iliana Baums, langjährige Vorsitzende der Genetik-Arbeitsgruppe des Coral Restoration Consortium. Der Zusammenschluss von Forschenden und Naturschutz-Fachleuten setzt sich für den Erhalt von Korallenriffen ein. „Der unterstützte Genfluss hat sich bereits bei vielen Tierarten als erfolgreich erwiesen, um deren Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. Er könnte auch für angeschlagene Korallenpopulationen der entscheidende Rettungsanker sein.“

„Einzelne Riffe haben nicht so schnell Zugang zu neuer Vielfalt, wie es nötig wäre, um ihren Niedergang aufzuhalten. Daher sind neue internationale Ansätze erforderlich, die eine Kooperation und Größenordnung erfordern, wie wir sie bisher noch nicht gesehen haben. In dieser Publikation legen wir dar, wie regulatorische Maßnahmen dabei helfen können“, fügte Andrew Baker hinzu.

Dieser Text basiert auf einer Pressemitteilung der University of Miami