Mit dem Schmelzwasser von Gletschern gelangen zahlreiche winzige Gesteinssplitter ins Meer. Mit einer speziellen Kamera können Forschende der Universität die Vielfalt dieser mineralischen Partikel sichtbar machen – und ihre Auswirkung auf Ökosysteme erforschen.

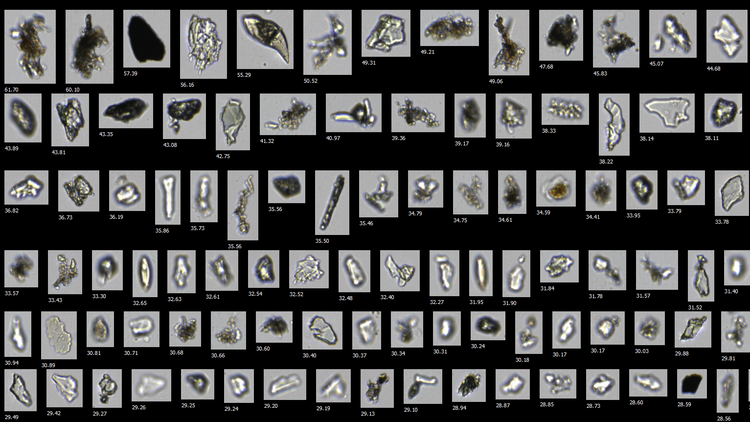

Es ist eine faszinierende Collage, die Dr. Jochen Wollschläger für seine Forschung untersucht: Mehr als hundert winzige Teilchen sind auf dem Bild versammelt, einige sehen aus wie Glasscherben mit unregelmäßigen Kanten, zart und durchsichtig. Andere sind dunkler und eher klumpig geformt, aber trotzdem durchscheinend. Einige wenige sind komplett undurchsichtig. „Auf dem Bild sind Fotos von Partikeln zusammengestellt, die wir in einer Wasserprobe aus dem Garibaldi-Fjord in Südpatagonien gefunden haben“ erläutert der Meeresbiologe, der am Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM) in der Arbeitsgruppe Marine Sensorsysteme die optischen Eigenschaften des Meerwassers erforscht.

Wollschläger war im Januar und Februar dieses Jahres mit dem Forschungsschiff Meteor im Beagle-Kanal in Feuerland unterwegs, um gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen vom ICBM sowie aus Bremerhaven, Chile und Argentinien zu untersuchen, wie sich die Gletscherschmelze auf die Ökosysteme in den Fjorden auswirkt. Dabei spielen die winzigen Partikel im Wasser eine wichtige Rolle – insbesondere die durchsichtigen Splitter: „Diese mineralischen Partikel werden als Gletschermehl bezeichnet. Es sind winzige Gesteinskörnchen, die Gletscher während ihrer Wanderung aus dem unterliegenden Gestein abgetragen haben“, erläutert der Forscher. Wenn die Gletscher aufgrund der globalen Erwärmung schmelzen, gelangen die zuvor im Eis gefangenen Partikel ins Wasser.

Weniger Licht in der Tiefe

Oft bildet sich an der Oberfläche der Fjorde eine ein bis eineinhalb Meter dicke Schicht aus Schmelzwasser, die wegen der winzigen Mineralsplitter milchig-trüb erscheint. „Die Trübstoffe sorgen dafür, dass weniger Licht in die Tiefe gelangt“, berichtet Wollschläger, der erforscht, wie sich diese Partikel auf das Lichtfeld unter Wasser auswirken – und wie freischwimmende, winzige Algen mit der verringerten Lichtmenge klarkommen.

Um die Menge des Gletschermehls im Wasser zu bestimmen, nutzt Wollschläger eine sogenannte FlowCam – ein Instrument, das drei Aufgaben gleichzeitig erledigt: Es untersucht flüssige Proben mikroskopisch, erstellt vergrößerte Bilder der enthaltenen Teilchen und charakterisiert die Teilchen anhand verschiedener Messungen. „Im Prinzip funktioniert die FlowCam wie eine Art automatisches Mikroskop mit integrierter Kamera“, erläutert der Biologe. Das Instrument ermittelt Größen wie den Durchmesser der Teilchen, ihre Farbe, die Transparenz und das geschätzte Volumen. Anhand dieser Informationen teilt Wollschläger die Partikel in verschiedene Gruppen ein.

Auf der Collage mit den Teilchen aus dem Garibaldi-Fjord sind die Partikel ihrer Größe nach sortiert. Vereinzelt sind lebende Zellen zu sehen, insbesondere winzige Algen, und auch abgestorbenes organisches Material. In manchen Proben lassen sich mehr als 90 Prozent der Teilchen jedoch dem Gletschermehl zuordnen – ein Anzeichen dafür, dass das Wasser des Fjords an einigen Stellen enorme Mengen an Schmelzwasser enthält. Wollschläger wertet die Daten nun genauer aus. Schon jetzt ist klar: Das Gletschermehl wirkt sich stark auf das Wachstum des pflanzlichen Planktons aus – das wiederum die Basis der Nahrungskette im Meer bildet. Wollschläger: „Oft ist es schon 20 Meter unter der Oberfläche so dunkel, dass kaum noch Photosynthese mehr stattfinden kann.“ Die Frage ist nun, welche Mengen Gletschermehl in Zukunft durch das Abschmelzen der Gletscher in die Fjorde gelangen werden.