Ansprechpartner

Wasserstoff-Nachweisfolie

Willkommen auf der Überblickseite zur Wasserstoff-Nachweisfolie

Die hier bereitgestellten Materialien sind in Kooperation mit der Arbeitsgruppe von Prof. Stefan Bernhard und seiner PhD-Studentin Savannah Talledo entstanden. Sie sind Teil des Dissertationsvorhabens von Malte Petersen in unserem Forschungsbereich Fachdidaktische Transferforschung.

Auf dieser Seite finden Sie Hintergrundinformationen, Materialien für den Einsatz im Unterricht und weiterführende Publikationen. Sollten Sie an der kostenfreien Bereitstellung einer Probe für Ihren Unterricht interessiert sein, können Sie uns gerne über das unten eingefügte Formular oder direkt per E-mail kontaktieren.

Die Seite befindet sich kontinuierlich im Aufbau und wird Schritt für Schritt um weitere Einsatzmöglichkeiten und Anleitungen für den Unterricht erweitert. Gerne können Sie sich mit weiteren Ideen für die Nutzung im Unterricht bei Malte Petersen melden.

Downloadlink für die Unterrichtsmaterialien:

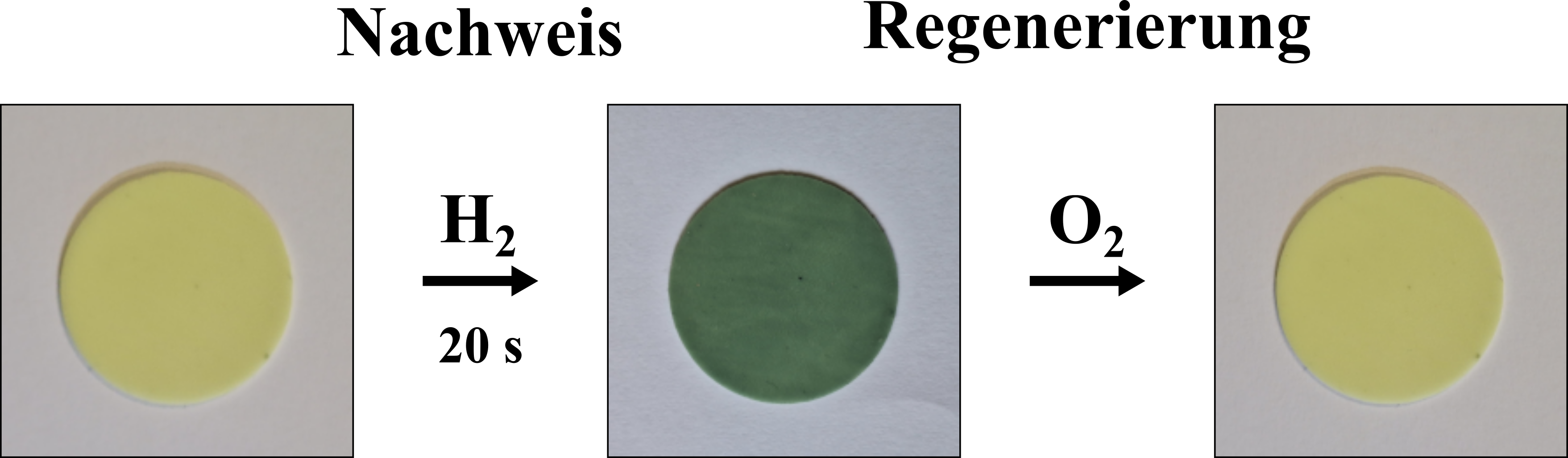

Funktionsweise der Nachweisfolie

Die Wasserstoff-Nachweisfolie verfärbt sich innerhalb kürzester Zeit beim Kontakt mit Wasserstoff dunkelblau. Durch die Lagerung an der Umgebungsluft kommt es zu einer Rückreaktion mit dem atmosphärischen Sauerstoff, die Folie regeneriert sich und kann erneut eingesetzt werden.

Einsatz der Nachweisfolie im Unterricht

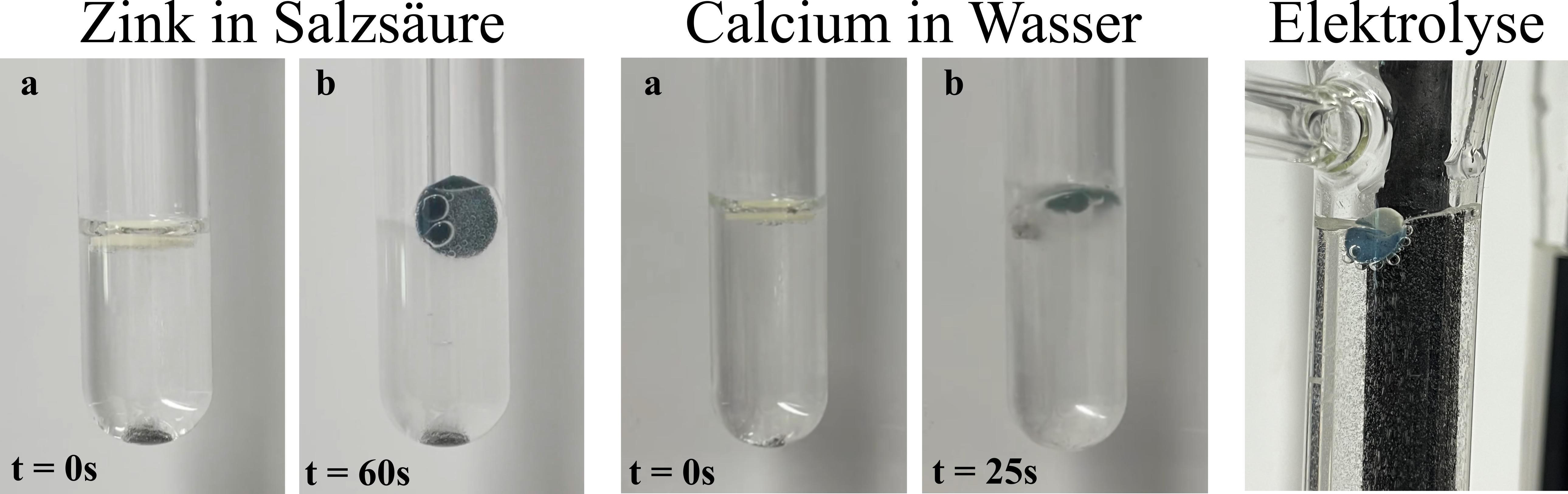

Die Wasserstoff-Nachweisfolie bietet die Möglichkeit, verschiedene Experimente in der Schule zu erweitern. Durch die Verwendung von PDMS als Trägermaterial kann die Nachweisfolie sowohl in der Gasatmosphäre als auch direkt in der Reaktionslösung eingesetzt werden. Bei der Zugabe in die Reaktionslösung kann sie innerhalb von unter einer Minute den sich bei der Reaktion eines unedlen Metalls mit einer Säure oder eines (Erd-)Alkalimetalls mit Wasser bildenden Wasserstoff nachweisen (siehe Abbildung). Alternativ kann eine Nachweisfolie am Boden eines Reagenzglases mit Sekundenkleber befestigt und ergänzend zur Knallgasprobe genutzt werden. Die blaue Färbung der Nachweisfolie detektiert hierbei nicht nur den Wasserstoff, sondern gibt auch eine Indikation, ab wann die Knallgasprobe positiv abläuft.

Einführung der Wasserstoff-Nachweisfolie (der Nachweis)

Zur Einführung der Wasserstoff-Nachweisfolie kann diese vor dem Einsatz bei einem Experiment in unterschiedlichen Gasatmosphären untersucht werden. Hierzu werden verschiedene Folie in passende Glasgefäße vorgelegt und diese nacheinander mit unterschiedlichen Gasen befüllt. Nur bei der Verwendung von Wasserstoff-Gas ist eine Färbung der Nachweisfolie zu beobachten.

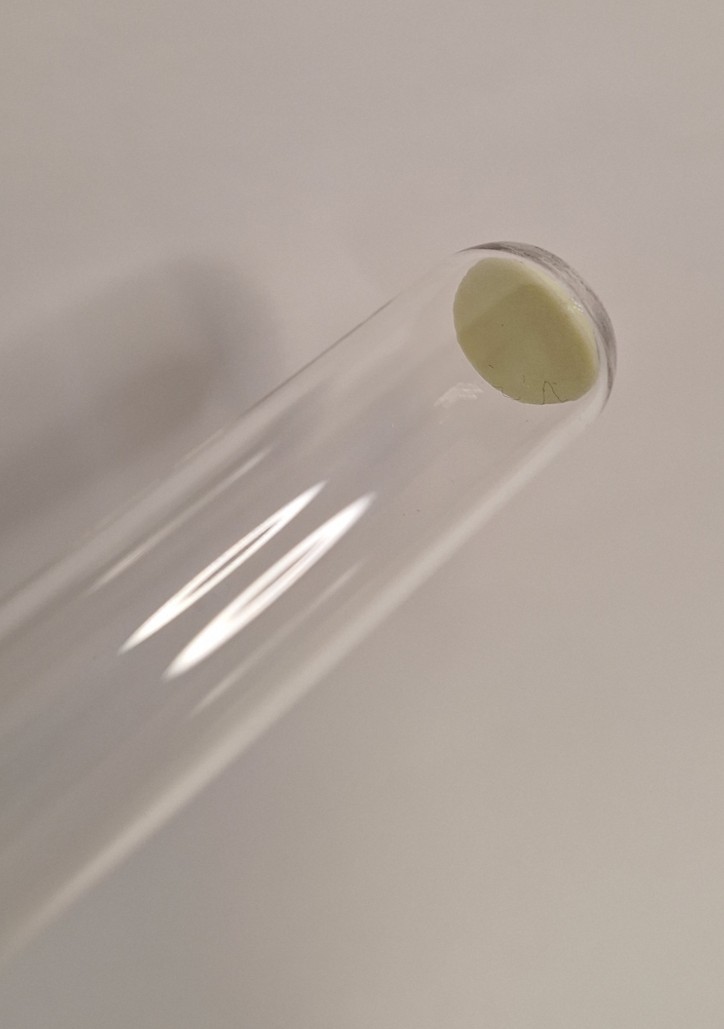

Die Nachweisfolie in Ergänzung zur Knallgasprobe

Die Wasserstoff-Nachweisfolie kann auch in Ergänzung zur Knallgasprobe eingesetzt werden. Hierfür wird in Vorbereitung die Folie mit Sekundenkleber am Boden des Reagenzglases befestigt (siehe Bild) und dieses im Anschluss zum Auffangen des Wasserstoffes genutzt. Die Folie bietet hierbei zwei Vorteile. Zum einen ist sie ein ergänzender Nachweis des Wasserstoffs durch die Farbindikation und zum anderen einen Indikator, ab wann genug Wasserstoff für eine positive Knallgasprobe aufgefangen wurde.

Die Flüchtigkeit von Wasserstoff demonstrieren

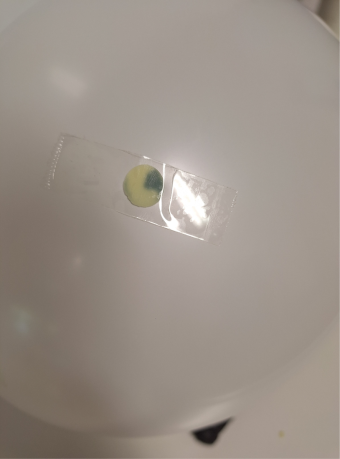

Die Flüchtigkeit von Wasserstoff wird im Unterricht beispielsweise bei der Betrachtung einer zukünftigen Wasserstoffwirtschaft betrachtet und muss für eine ausgewogene Bewertung mit in diese einfließen. Durch die Nachweisfolie kann in einem einfachen Experiment die Herausforderungen für die Lagerung und den Transport eindrucksvoll demonstriert werden.

Hierzu wird ein Luftballon mit Wasserstoff befüllt und an unterschiedlichen Stellen Nachweisfolien mit einem durchsichtigen Klebeband befestigt. Bereits nach wenigen Minuten beginnt die Nachweisfolie sich zu verfärben und indiziert den aus dem Ballon ausströmenden Wasserstoff (siehe Bild).

Häufig gestellte Fragen

Wiederverwendbarkeit der Nachweisfolie

Die Wasserstoff-Nachweisfolie kann beliebig häufig regeneriert und anschließend erneut eingesetzt werden. In unseren Untersuchungen haben wir einzelne Folien über 50-mal wiederverwendet und konnten keine Einschränkung in der Funktionalität feststellen. Es kann allerdings theoretisch mit der Zeit zur Bildung von Defektstellen kommen. Diese sollten die Funktionalität der Nachweisfolie nicht einschränken.

Beständigkeit der Nachweisfolie

Reaktionsbedingungen:

Die Nachweisfolie besteht aus einem Nachweismaterial, welches in PDMS (Polydimethylsiloxan) integriert wird. PDMS ist ein Polymer auf Siliciumbasis und gilt als chemisch inert. Die Folie kann folglich in der Schule in den meisten Systemen eingesetzt werden. Bei sehr extremen Bedingungen wie dem Einsatz von einer starken Base + Erwärmung, einer hohen Konzentration an Wasserstoffperoxid + UV-Licht oder organischen Reagenzien wie Toluol, Hexan oder Chloroform kann es mit der Zeit zu einer Beschädigung der Nachweisfolie kommen.

Farbstoffe:

Bei der Verwendung der Nachweisfolie in Reaktionssystemen mit Farbstoffen sollten diese vorher auf ihren Einfluss überprüft werden. Farbstoffe wie Nilrot können beispielsweise die Nachweisfolie färben und hierdurch die eigentliche Färbung durch den Nachweis überdecken.

Dichte der Nachweisfolie

Die Wasserstoff-Nachweisfolie besteht aus Polydimethylsiloxan (PDMS) welches im Allgemeinen eine Dichte von 0,965 kg*m-3 hat. Durch die Integration des Nachweismaterials wird die Dichte weiter erhöht und nähert sich der von Wasser an. Durch das Schütteln der Flüssigkeit zusammen mit der Nachweisfolie ist es daher möglich, diese zum Sinken zu bringen. In der Regel sollte die Nachweisfolie in einem wässrigen System auf der Oberfläche schwimmen.

Mechanismus der Wasserstoff-Nachweisfolie

Die Wasserstoff-Nachweisfolie besteht aus Polydimethylsiloxan (PDMS) und enthält platinbeladenes Wolfram(VI)-Oxid als aktives Material für die Wasserstoffdetektion. Das System basiert auf dem Hydrogen-Spillover-Mechanismus, bei welchem Wasserstoffmoleküle an der Oberfläche des Platinkatalysators dissoziieren und dann in die Metalloxidstruktur übertragen werden. Die Wasserstoffatome werden im Wolfram(VI)-Oxid eingelagert (interkaliert) und bilden die tiefblaue Wolframbronze. Diese sichtbare Farbverschiebung hängt mit der Bildung von W5+-Ionen zusammen, was zu einer Mischung aus +V- und +VI-Oxidationszuständen führt und Intervalenz-Ladungstransfer-Übergänge (IVCT) im Bereich des sichtbaren Lichts ermöglicht. Für die Schule reduzierte Auswertungsaufgaben finden sich im bereitgestellten Materialordner.

Eine genauere Beschreibung können Sie in den folgenden Publikationen nachlesen:

- Petersen, M., Talledo, S., Bürger, H., Bernhard, S., Wilke, T. (2025) Probe ohne Knall: Eine wiederverwendbare qualitative und semi-quantitative Wasserstoff-Nachweisfolie für den Schulunterricht. CHEMKON (accepted).

- Petersen, M., Bauschulte, J., Talledo, S., Hotzel, K., Wark, M., Peneva, K., Bernhard, S., Wilke, T. (2025) Synthesis of Polymeric Carbon Nitrides in a Low-Cost Moka Furnace for Photocatalytic Hydrogen Generation with Visible Light. J. Chem. Educ., 102 (7), 2912–2919. doi: https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.5c00114

- Talledo, S., Kubaney, A., Baumer, M.A., Pietrak, K., Bernhard, S. (2024) High throughput methodology for investigating green hydrogen generating processes using colorimetric detection films and machine vision. Digital Discovery, 3 (7), 1430–1440. doi: https://doi.org/10.1039/D4DD00070F

Publikationen zum Einlesen in die Materie

- Petersen, M., Talledo, S., Bürger, H., Bernhard, S., Wilke, T. (2025) Probe ohne Knall: Eine wiederverwendbare qualitative und semi-quantitative Wasserstoff-Nachweisfolie für den Schulunterricht. CHEMKON (accepted).

- Petersen, M., Bauschulte, J., Talledo, S., Hotzel, K., Wark, M., Peneva, K., Bernhard, S., Wilke, T. (2025) Synthesis of Polymeric Carbon Nitrides in a Low-Cost Moka Furnace for Photocatalytic Hydrogen Generation with Visible Light. J. Chem. Educ., 102 (7), 2912–2919. doi: https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.5c00114

- Talledo, S., Kubaney, A., Baumer, M.A., Pietrak, K., Bernhard, S. (2024) High throughput methodology for investigating green hydrogen generating processes using colorimetric detection films and machine vision. Digital Discovery, 3 (7), 1430–1440. doi: https://doi.org/10.1039/D4DD00070F