Batterien auf eine völlig neue Art herzustellen, ist das Ziel des Chemikers Dmitry Momotenko. Nun hat er seine Forschungsarbeit an der Universität aufgenommen - gefördert mit einem Starting Grant des Europäischen Forschungsrats (ERC).

In den kommenden fünf Jahren wird der Nachwuchswissenschaftler ein innovatives dreidimensionales, elektrochemisches Druckverfahren weiterentwickeln und erforschen, mit dem sich Lithium-Ionen-Batterien herstellen lassen. Ziel des Forschungsprojekts ist, die Stromspeicher sehr viel leistungsfähiger zu machen und Ladezeiten auf wenige Sekunden zu verkürzen. Der Europäische Forschungsrat (European Research Council, ERC) fördert das Vorhaben NANO-3D-LION mit rund 2,25 Millionen Euro im Rahmen eines sogenannten „Starting Grant“. Mit dieser Förderung unterstützt der ERC exzellente Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, die eine eigene Arbeitsgruppe aufbauen möchten.

Mobile elektronische Geräte, elektrische Fahrzeuge oder Robotersysteme benötigen effiziente Stromspeicher. Allerdings ist die Leistung gängiger, wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Batterien aufgrund ihrer Bauweise begrenzt. In dem neuen Projekt forscht Momotenko daher daran, Batterien künftig mit einer 3D-Drucktechnik auf der Nanoskala herzustellen. „Wir freuen uns sehr, dass Dmitry Momotenko sich entschieden hat, seine vom ERC geförderte Forschung an der Universität Oldenburg durchzuführen. Wir erweitern damit unsere Expertise auf dem Gebiet der Elektrochemie um Know-How für die gezielte Manipulationen auf der Nanometerskala“, sagt Prof. Dr. Gunter Wittstock, mit dessen Arbeitsgruppe „Physikalische Chemie - Elektrochemie“ der Nachwuchswissenschaftler künftig eng zusammenarbeiten wird. „Das Vorhaben könnte die bisherige Batterie-Technologie revolutionieren und einen großen Einfluss auf das Design von Hochleistungsbatterien haben“, betont Wittstock.

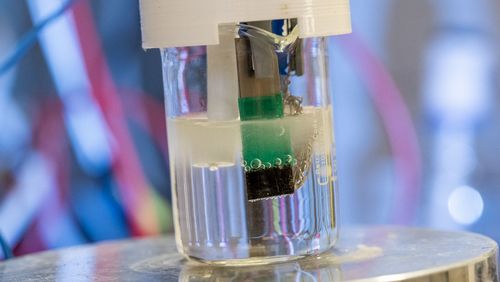

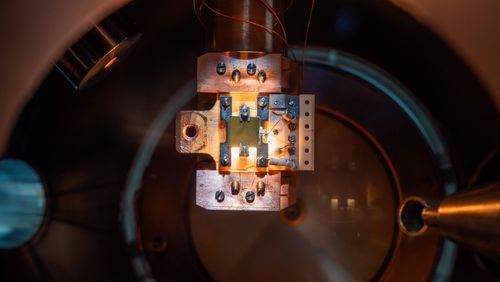

Die wissenschaftlichen Grundlagen für das neue Forschungsprojekt hat Momotenko während seiner bisherigen Tätigkeit an der ETH Zürich (Schweiz) gelegt. Das Verfahren, mit dem der Chemiker künftig ultrakleine Strukturen für Batterien herstellen möchte, fußt auf drei Schritten: Zunächst entwickelt die Arbeitsgruppe eine entsprechende 3D-Druckplattform. „Herzstück sind hier die von mir entwickelten Druckdüsen mit Öffnungen von nur wenigen Nanometern“, erläutert Momotenko. In einem nächsten Schritt passen die Forscher die Druckplattform für Anwendungen im Nanobereich an. Schließlich wandeln sie mit entsprechenden elektrochemischen Verfahren die gedruckten Metallteile in aktives Elektrodenmaterial um.

„Mit dieser Technik können wir Batterien herstellen, deren Oberfläche tausendfach größer als bei herkömmlichen Modellen ist“, erläutert Momotenko. Die neue Architektur soll es ermöglichen, dass die Batterien eine deutliche höhere Leistung als bisher aufweisen und sich 1000-fach schneller, innerhalb weniger Sekunden, aufladen lassen. Nach Ansicht der Wissenschaftler könnte die 3D-Drucktechnik zudem breite Anwendungen auch in anderen Bereichen finden, beispielsweise für die Entwicklung von implantierbaren Elektroden oder die Herstellung von Biosensoren.