Kontakt

Prof. Dr. Martin Georg Bleichner

Translationale Psychologie (» Postanschrift)

Forschung

'Äh....also, ja, heute lernen wir...ähm...etwas über": Kortikale Verfolgung von Alltagssprache

Ob in der Schule, Universität oder im Beruf, tagtäglich hören wir Vorträge von anderen Menschen. Pandemiebedingt wurde zum Beispiel in Schulen in den letzten Wochen und Monaten wieder mehr auf Frontalunterricht gesetzt. Aufgrund der geltenden Hygienebestimmungen lassen sich Gruppenarbeit und andere alternative Lehrformate oft nicht mehr umsetzen. Damit Kinder und auch Erwachsene von dieser Form der Wissensvermittlung profitieren, müssen sie ihre Aufmerksamkeit über eine längere Zeit auf einzelne Sprecherinnen oder Sprecher richten. Wie gut dies gelingt hängt von verschiedenen Faktoren ab. Bei einem interessanten Thema können wir selbst einem monotonen Vortrag noch zuhören. Häufige Unterbrechungen des Redeflusses durch ‚ähms‘ erschweren es uns hingegen einem Vortrag zu folgen. Wenn wir die Rednerin aufgrund von vielen Nebengeräuschen nur schlecht verstehen, verlieren wir selbst an unserem Lieblingsthema das Interesse. Der Umgang mit diesen verschiedenen Störungen, ist von Person zu Person unterschiedlich. In diesem Deutsch-Israelischen Kooperationsprojekt untersuchen wir die Aufmerksamkeit der Zuhörer in realistischen Vortragssituationen. Methodische und technische Entwicklungen der letzten Jahre erlauben es die Hirnaktivität direkt mit natürlicher Sprache in Beziehung zu setzen. Damit lässt sich zum Beispiel untersuchen wie wir natürliche Sprache verarbeiten, oder ob wir einem Sprecher zuhören. Mit den fortschreitenden Entwicklungen von mobiler Elektroenzephalographie (EEG) rückt das Ziel neurophysiologische Prozesse auch im Alltag zu untersuchen in greifbare Nähe. Wir möchten diese Verfahren dahingehend weiterentwickeln, dass wir die vielen Faktoren die sich zwischen Labor und Klassenraum unterscheiden besser verstehen. Wir möchten wissen, wie sich die Eigenheiten einer Sprecherin oder eines Sprechers, sowie die jeweilige Geräuschkulisse auf die Zuhörer auswirkt. Um diese Fragen zu beantworten messen wir die Hirnaktivität mittels EEG während sich Probanden Vorträge anhören. In der ersten Projektphase charakterisieren wir Videoaufnahmen von Vorträgen in hebräischer und deutscher Sprache und erstellen eine detaillierte Beschreibung des Sprachmaterials. Anders als bei Sprache, die wir aus Fernseh- oder Radiobeiträgen kennen, ist Sprache in Alltagssituationen deutlich ungeschliffener. Eine Vortragende zögert zum Beispiel, wiederholt Satzteile, spricht einen Satz nicht zu Ende oder verwendet Füllworte wie ‚ähm‘. In der zweiten Projektphase untersuchen wir mittels EEG wie sich die in Phase 1 identifizierten sprecherspezifischen Faktoren auf die Zuhörer auswirken und wie sie die Aufmerksamkeit beeinflussen. In der dritten Projektphase beschäftigen wir uns dann mit dem Einfluss von zusätzlichen externen Störgeräuschen auf die Zuhörer, wie zum Beispiel das Summen der Klimaanlage oder die Geräusche von anderen Kindern. Wir schaffen damit die notwendigen methodischen Grundlagen, um Aufmerksamkeit direkt im Klassenraum oder Hörsaal zu untersuchen.

Geräuschwahrnehmung im Alltag

Wir sind ständig von Geräuschen umgeben. Manche dieser Geräusche sind wichtig für uns, andere nicht. Manche Geräusche empfinden wir als angenehm (z.B. Musik, die Stimme eines geliebten Menschen), andere können uns schier in den Wahnsinn treiben (z.B. der Rasenmäher des Nachbarn am Wochenende, ein tropfender Wasserhahn). Viele Geräusche nehmen wir hingegen gar nicht wahr, wir überhören sie.

Wieviele der uns umgebenden Geräusche wir wahrnehmen ist von Person zu Person unterschiedlich. Während sich die eine Person schon vom kleinsten Geräusch in der Konzentration gestört fühlt, scheinen andere Personen den Lärm um sich herum gar nicht zu bemerken. Wir wollen verstehen wie viele der Geräusche die uns umgeben tatsächlich wahrgenommen werden und wie sich Menschen in ihrer Wahrnehmung unterscheiden.

Um dies zu untersuchen verwenden wir Hirnstrommessungen (EEG). Das erlaubt es uns Wahrnehmungsprozesse zu untersuchen, ohne die Person direkt zu befragen und dadurch die Aufmerksamkeit zu verändern (spätestens mit der Frage ob man den Presslufthammer vorm Haus wirklich nicht hört, wird man ihn hören).

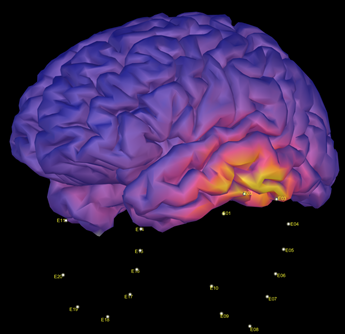

Ohr EEG zur Messung der Hirnaktivität

Unser Ziel ist es die Hirnaktivität im Alltag zu messen. Dafür verwenden wir spezielle, von uns entwickelte Elektroden, die ums Ohr herum angebracht werden. Mit diesen Elektroden können wir unauffällig über lange Zeiträume EEG messen. Leider können wir mit diesen Elektroden nicht die Aktivität des gesamten Gehirns messen sondern nur einen Teil davon. In unserer Forschung möchten wir besser verstehen welche Hirnprozesse wir mit diesen Elektroden messen können und welche uns verborgen bleiben. Arnd Meiser beschäftigt sich in seiner Arbeit mit dieser Frage.

Geräuschbelastung im Operationssaal

Die Chirurgie ist eine medizinische Disziplin, die sich dadurch auszeichnet, dass komplexe motorische Aufgaben oft unter Zeitdruck durchgeführt werden müssen und Fehler schwerwiegende Konsequenzen für die Patient*innen haben können. im Operationssaal (OP) ist das chirurgische Personal einer belastenden Geräuschkulisse ausgesetzt. Diese ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl sich überlagernder Geräusche, wie z.B. das kontinuierliche Summen von Ventilatoren, das Piepen von Monitoren, Alarmgeräusche und Gespräche. Um die Reaktionen auf die verschiedenen Aspekte der Geräuschkulisse zu erfassen, verwenden wir die Elektroenzephalographie (EEG). In unseren Studien haben wir während simulierter Operationen die gemessene neuronale Aktivität mit der Leistung und dem subjektiven Empfinden in Verbindung gebracht. Damit kommen wir der Frage näher, welche Geräusche als störend empfunden werden und wie diese verarbeitet werden.

Hardware Entwicklung

Die Elektroenzephalographie (EEG) erlaubt es Hirnaktivität mittels Elektroden auf der Kopfhaut zu messen. Für Messungen unter Laborbedingungen werden Elektrodenkappen verwendet. Für EEG Messungen im Alltag sind diese Kappen nicht optimal. Daher entwickeln wir neue Geräte um EEG unauffällig im Alltag zu messen. Diese Entwicklung geht schrittweise voran. Unser derzeitiger Messaufbau sieht derzeit aus aus: